トレーニング方法を調べているとよく出てくる言葉で、長距離選手なら意識して練習する人も多いのではないでしょうか。LTを高めることで持久力が向上し、競技力アップにつながります。

LTと聞くと、しんどい練習、苦手な練習と思っている人が多いと思います。私もその一人でした。しかし、実はLTを鍛える練習は必ずしもキツイものばかりではありません。ここでは、LTトレーニングについて解説し、継続して取り組むことができる練習方法を紹介します。

・LT1とLT2

・余裕を持った練習でLTを鍛える方法

ぜひ参考にしてください。

乳酸は運動強度が上がると蓄積する

運動を続けるとなぜ乳酸の蓄積が起こるのでしょうか?

私たちはエネルギー産生にあたり、いくつかのシステムを利用しています。その中の解糖系を用いると、乳酸が発生します。

運動強度が低いと、乳酸の産生量が乳酸の再利用量を上回らないため、乳酸が蓄積しませんが、強度が上がると乳酸の産生量が再利用量を超え、乳酸が蓄積し始めます。この蓄積開始時の強度を乳酸作業閾値(LT)と呼びます。

LTを超えた強度で走り続けると、少しずつ乳酸の蓄積量が増え、最終的にはその運動強度を維持できなくなります。LTが向上するということは、乳酸の蓄積が始まる強度が上がることを意味します。つまり、より速く走っても乳酸が蓄積せず、その強度をより長く維持できるようになります。これにより、長距離走の競技力が向上します。

また、エネルギー源として糖ではなく脂質を利用する能力を鍛えることで、乳酸の発生を抑えるアプローチもあります。

LT1とLT2

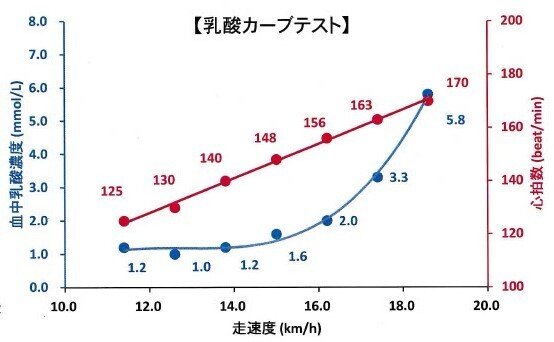

さて、LTには実は2種類があることをご存知ですか? LTには「LT1」と「LT2」という2つの値があります(単位はmmol/Lですが、特に気にする必要はありません)。

LT1とLT2の違いは何でしょうか。

LT1は血中乳酸濃度が2mmolを超える点。

LT2は血中乳酸濃度が4mmolを超える点を示しています。

血中乳酸濃度は安静時は約1mmolですが、運動を始めるとこの値が徐々に増加します。しかし、乳酸の産生速度とともに消費速度も上昇するため、しばらくは1mmolを少し超える程度の状態が続きます。そして、運動強度が高く(=速度が速く)なると、血液中の乳酸値が2mmolを超えるようになります。このときの速度をLT1と呼びます。その後、強度がさらに上がると乳酸が4mmolに達し、この速度をOBLA(LT2)と呼びます

感覚的には、LT1はフルマラソンペースより少し遅め、LT2はハーフマラソンペースくらいに相当します。(私の場合、LT1は3’45/km、LT2は3’20/kmでした)

2023年12月に測定したデータ

例えば、2023年12月に測定した私のデータでは、LT1のペースであればフルマラソンを余裕を持って走れますが、LT2のペースではハーフマラソンをなんとか走り切ることができる程度になります。

有名なダニエルズのメソッドでは、LT2をLTと呼ぶため、LT走はかなり高い強度の練習となります

LTを向上させるトレーニング

では、LTを向上させるためにはどうすればよいのでしょうか。LTを高めるためには、LT走を行うことが重要です。トレーニング方法を調べると、必ずと言っていいほどLT走が出てきます。しかし、ダニエルズのVDOT表を参考にすると、設定ペースが速くなりすぎてしまい、失敗するリスクが大きくなります。LT走は速いペースで行う必要がありますが、それがなかなかできない場合も多いでしょう。

しかし、実際には、LTを向上させるためには必ずしも非常に速く走る必要はありません。

LT走の目的とは?

まず、LT走の目的は何かを考えてみましょう。それは、体内で産生された乳酸を酸化し、エネルギー源として再利用する力を鍛えることです。したがって、ある程度乳酸が発生する強度で走る必要があり、あまりにも遅いペースでは意味がなくなります。また、乳酸を生成するためには、解糖を使う必要がありますので、まずは解糖能力を高めるトレーニングが必要となります。

LT走のペース設定

LT走のペース設定について、LT2のペースは運動を維持できるギリギリのペースであるため、最も効率的なペースです。しかし、LT2を超える速度で走ってしまうと、乳酸の再利用が追いつかず、強度を維持できなくなるため、刺激時間が短くなってしまいます。LT2のペースは、その日の体調や気温によっても変動するため、ペースが維持できないリスクが高くなります。

LT2ペースでのペース走は強度が高く、この強度の練習を市民ランナーがトラックも使わずに一人で練習するのは至難の業になります。挑戦しても失敗することもあり、なかなかこなせず結果的にLTの向上につながらないパターンが多くなります。

LT走はLT1ペースで取り組む

LT2は高い強度を必要とし、失敗するリスクも高いため、LT1ペースでの練習をお勧めします。LT1のペースはかなりゆっくりに感じるかもしれませんが、LT1を超えると体内に乳酸が蓄積され、それが酸化されるため、乳酸を利用できる能力が鍛えられます。もちろん、効率は低くなるため、LT2の練習よりも時間や距離を増やす必要がありますが、LT1付近のペースなら失敗するリスクが減り、継続的に取り組むことが可能です。

心理的にも、継続しやすいペースで練習できるため、前向きに取り組むことができます。心理的な負担が少ない練習は、成功の可能性を高め、継続的な練習につながります。

また、練習時間や距離が増えることで、マラソンにつながる練習にもなります。例えば、3’20/kmで6000m走をする自信はないかもしれませんが、3’35/kmで1000m×12ならこなせる自信がある、というように、無理なくできる範囲で練習を増やしていきましょう。ただし、分割走の場合は、リカバリーが遅すぎると効率が落ちるため、乳酸が溜まった状態で次のスタートが出来るように心がけましょう。

LT1ペースの基準

LT1やLT2の正確な値を測定することは難しいため、VDOT表を参考にするのが一般的です。その場合はMペース付近くらいで良いと思います。あまり速いペースを求めず、継続的に練習をこなすことを意識するのが良いでしょう。

また、心拍数を基準にすることもお勧めします。運動強度と心拍数は密接に関係しているため、心拍数を基準に練習を行うと、ペースが大きく外れることが少なくなります。最大心拍数の90%付近で走れば、LT1~LT2の範囲におさまることが多いでしょう

また、夏の時期はペースに対して心拍数が高くなります。設定ペースにこだわると練習が継続できなくなりますが、心拍数を基準に練習すれば、強度を一定に保つことができます。

とにかく重要なのは継続すること。そのためには心理的なハードルを下げ、練習頻度を上げれるようにしたほうがずっと良いです。これで失敗するリスクを減らしながら継続してLTを鍛えることができるはずです。

結論

LTを向上させるためには、LT1ペースでボリュームのある練習を行うことが重要です。速いペースにこだわりすぎず、余裕をもった設定で練習をすることで、効率よくLTを鍛えることができます。

無理なく続けられる練習を取り入れ、トレーニングの質を高めていきましょう!

コメント